2024年度「学問への扉」担当教員アンケート調査の結果の概要

【調査目的】

「学問への扉」のさらなる質の向上をめざし、実施した授業の実態について教員側からみた工夫や困難、各種教員への支援の有用性や学生の能力向上の実感を把握すること、それらの年次比較を行うことを目的として、毎年度同一項目を含む質問紙調査を行っています。

【調査時期】

担当教員を対象とした質問紙調査を2024年8月8日から9月13日までを回答期間としてオンライン(大阪大学SLiCSセンターのWebアンケートシステム)で実施しました(回答者数:117名)

【調査結果のポイント】

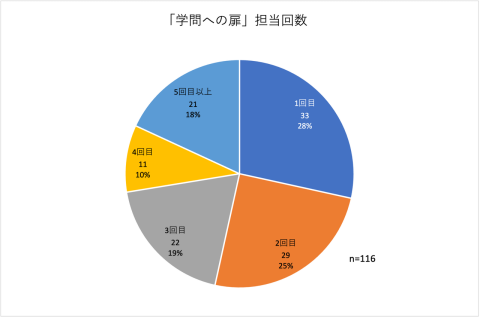

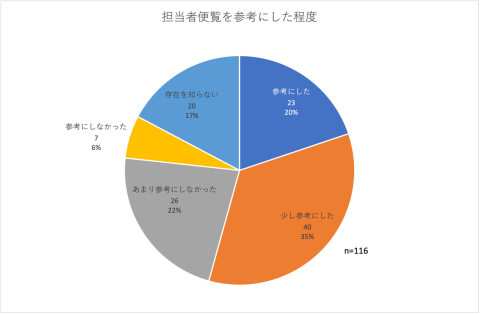

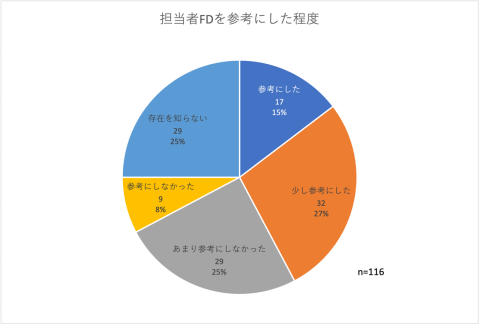

l 取り入れた教育方法の動向や担当者便覧・FD研修の参考の程度については、例年と大差ない傾向であった(問1・3)。「学問への扉」が導入されてから6年目となり、5回以上担当しているという教員も一定数いた。(問2)。

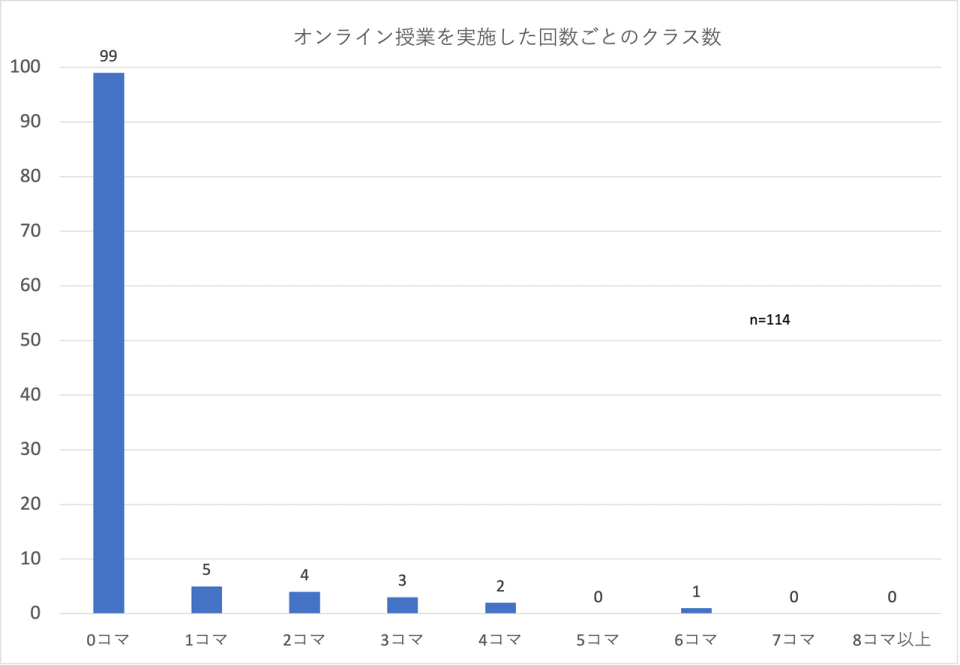

l 昨年度までと比較して、COVID-19の影響はほぼなくなり、効率的な授業運営などの目的で、オンライン授業を取り入れたクラスもいくつかみられたものの、7コマ以上オンラインという授業はなくなった。(問6)。

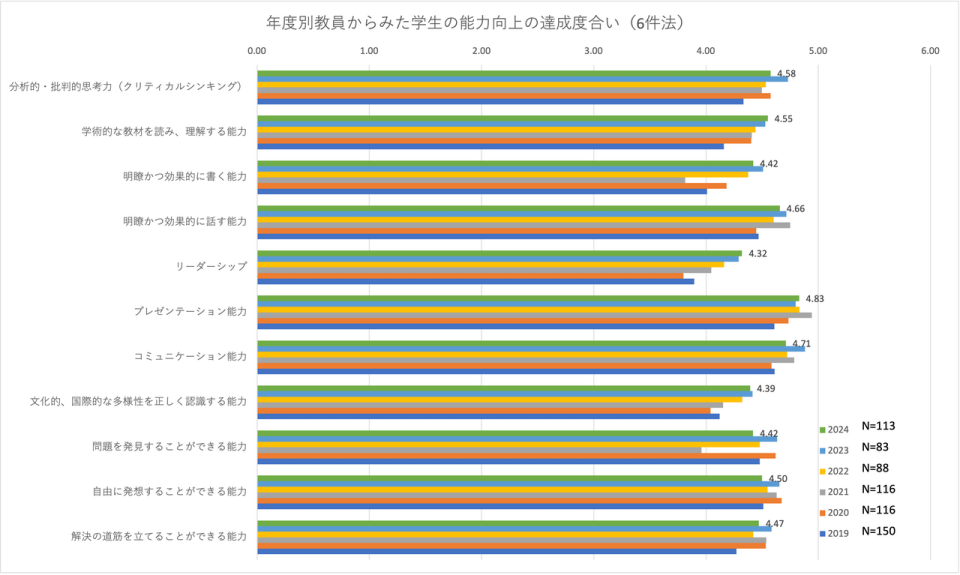

l 学生の能力については、どの項目も大きな変化はなく相対的に高得点であるが、特に「学術的な教材を読み、理解する能力」「リーダーシップ」「プレゼンテーション能力」で回答上はやや上昇がみられた(問9)。

1.「学問への扉」の授業において、どのような教育方法を取り入れられましたか?

2.「学問への扉」をご担当されるのは、何回目(何年目)ですか?

3.「学問への扉」担当教員向け支援について

担当者便覧をどの程度参考にされましたか?

4.担当者FDをどの程度参考にされましたか?

5.「学問への扉」をご担当されて、よかったと思う点

文理融合の一年生にとっては,若干難しい内容であるとは思っていたのですが、脱落者もなく予想以上の出来に驚きました。この授業としては、(成績等は一旦置いておいて)”学問を楽しむ”ことを学生に奨励し、私自身も純粋に楽しめた気がします。

何事に対しても素直に取り組む1年生とフラットな議論ができたこと、最後の授業が終了したときに、受講生から一番勉強になった授業だったと言われて、受講生たちから元気をもらえた。

私の専門は有機化学ですが、有機化学はもちろん、化学を専門としていない学生さんを相手に化学のおもしろさをいかに伝えるのか、を考える良い機会になったと思います。また、発表の際には化学を専門としていない学生さんも一生懸命説明してくださり、報われた気持ちになりました。

少人数制の講義は学生一人一人と対話しながら進めることができるので、学生が考えていることや興味を持ったことなどがよく分かって、私自身勉強になりました。

プレゼンテーションはパワーポイントの作り方含めとても力を入れて発表してくれ、大学院生の発表並みに良い発表が多かった。ディスカッションと発表の様子を通して、本学に入学する学生の学問に対するモチベーションの高さと考える能力の高さを見ることができて大変嬉しく思った。

6. 今学期の「学問への扉」で、どのくらいメディア授業(オンライン授業)を実施しましたか?

7.「学問への扉」をご担当されて難しかった点、困った点があれば、ご自由にお書きください。

ディスカッションを行うには、受講者数がやや多く、学生からの積極的な発言が少なかった。指名すれば何らかの意見は述べてくれたので、自発的な発言を促すような工夫はしていきたい。

どのような内容を学生が期待しているかわからなかったため、授業内で意見を聞きながら、次回の内容を更新していた。

授業中に一般向けの新書を扱ったところ、内容が難しかったそうですので、その差をどう埋めていくかが課題だと思いました。学生たちは普段はほとんど本を読まないそうです。

当初の教室は、グループワークには向かないレイアウトでしたので、3回目より別の教室に変更しました。

理系と文系の学生がいたので、関心の在り方が必ずしも均質でなく、どのトピックの時はどのレベルの内容にすれば良いか決めるのが難しかった。

8.「学問への扉」にメディア授業(オンライン授業)を取り入れた場合、工夫した点、大変だった点をご自由にお書きください。

オンデマンドだったので、録音、録画したビデオを視聴してもらって、内容に対する簡単なクイズに自分の意見で答えてもらうという課題を毎回出して、提出してもらった。

ハイブリッド形式の授業を行った。多くの多種多様なコメントをもらうために、時間配分は工夫した。

学生が自ら調べ、まとめる作業に時間を費やしました。

学生に順番に課題に答えてもらい、参加者全員が共有感を得られるよう工夫をした。

対面と比べると、参加学生の理解度を判断する情報が不足しがちであったため、理解度の確認に対面よりも時間を要した。

9.「学問への扉」の授業を通じて、以下の項目を学生に身につけさせることが、どの程度達成できたと思われますか?

「6 十分達成できた」「5 だいたい達成できた」「4 少し達成できた」「3 あまり達成できなかった」「2 ほとんど達成できなかった」「1 全く達成できなかった」のうち、最もあてはまると思うものを選んでください。(授業内容に該当しない場合は、回答から除外)

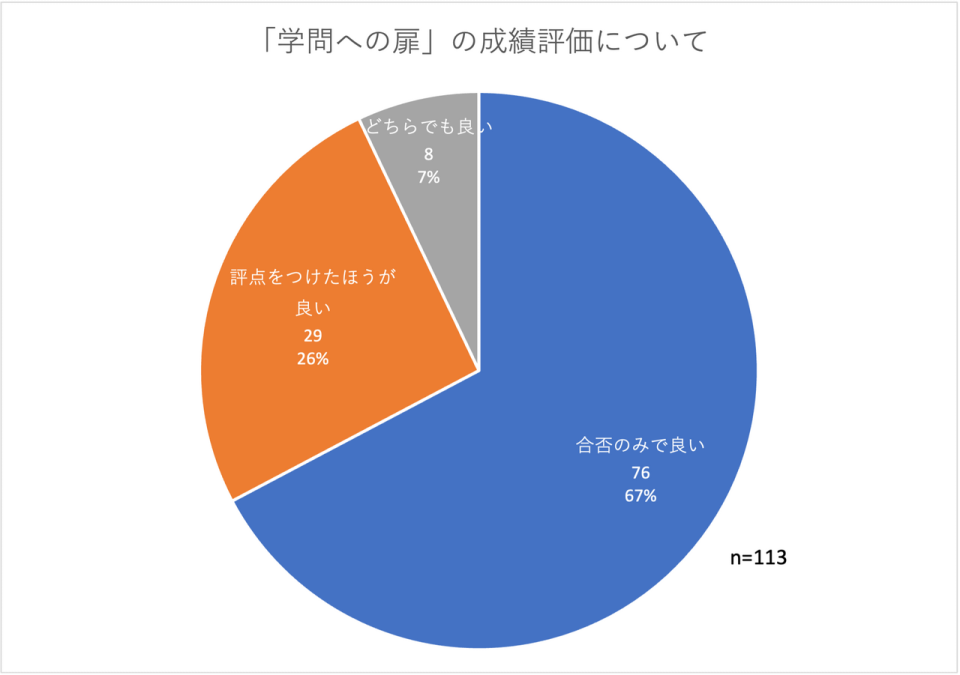

10. 「学問への扉」の成績評価について

11.学生配属システム等、科目運営上、改善を望む点があれば、ご自由にお書きください。

これまでの学問への扉の事例で、どのような手法が効果があったか、アウトプットとしてどのようなものが効果があったのかなどが実施事例以外にもわかると良いと思った。

教室の都合だと思うが、机が狭く、学生実験やグループワークをする上でちょっとやりづらいところがあるので、もし様々なレイアウトの教室があるのであれば、選ばせてほしい。

授業時間割の関係で難しいのかもしれませんが、できれば多様な専門(学部・学科)の学生が集まるのを、我々の専攻の講義としては希望します。 毎年フルメンバーの学生が受講してくれているので、もし抽選で人選されるケースが生じた場合には、上記を考慮して頂けると有難いです。アンケート以上にこの授業を統括している教員や機構職員が、授業現場を見学し、そこでの現実を理解することこそが重要だと思います。

学生は全員希望した講義から漏れて想定外の授業に強制的に割り振られて参加した学生だったので、ちょっとかわいそうかなと思った。幸い皆、比較的積極的に授業に参加してもらえたが、選択できる希望授業数をもう少し増やしたら、少しは全く予想外の授業ということにはならないように思います。

履修者数が17名とされてしまうと分担させにくいので、履修者数を素数とすることは避けていただきたい。 成績評価に当たり評点及び優良可不可の区分を設け、GPAに反映されるようにしていただきたい。

※貴重なご意見を多く頂戴しました。ありがとうございました。ご意見につきましては関連部署とも検討のうえ、今後の全学教育における支援や次年度以降の「学問への扉」の実施に役立ててまいります。