2023年度「学問への扉」担当教員アンケート調査の結果の概要

【調査目的】

「学問への扉」のさらなる質の向上をめざし、実施した授業の実態について教員側からみた工夫や困難、各種教員への支援の有用性や学生の能力向上の実感を把握すること、それらの年次比較を行うことを目的として、毎年度同一項目を含む質問紙調査を行っています。

【調査時期】

担当教員を対象とした質問紙調査を2023年7月19日から8月31日までを回答期間としてオンライン(大阪大学SLiCSセンターのWebアンケートシステム)で実施しました(回答者数:88名)。

【調査結果のポイント】

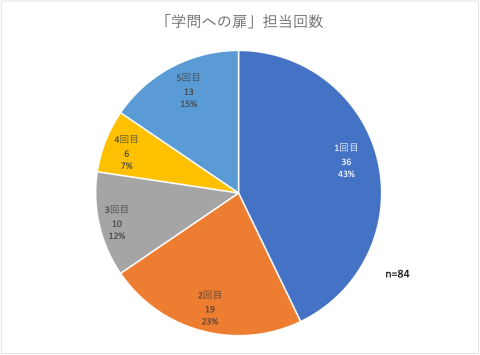

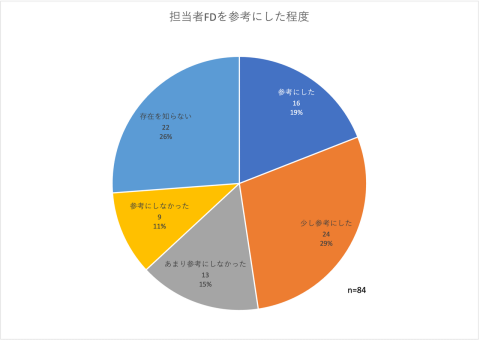

l 取り入れた教育方法の動向や担当者便覧・FD研修の参考の程度については、例年と大差ない傾向であった(問1・3)。「学問への扉」が導入されてから5年目となり、4回目、5回目の担当という教員も一定いた(問2)。

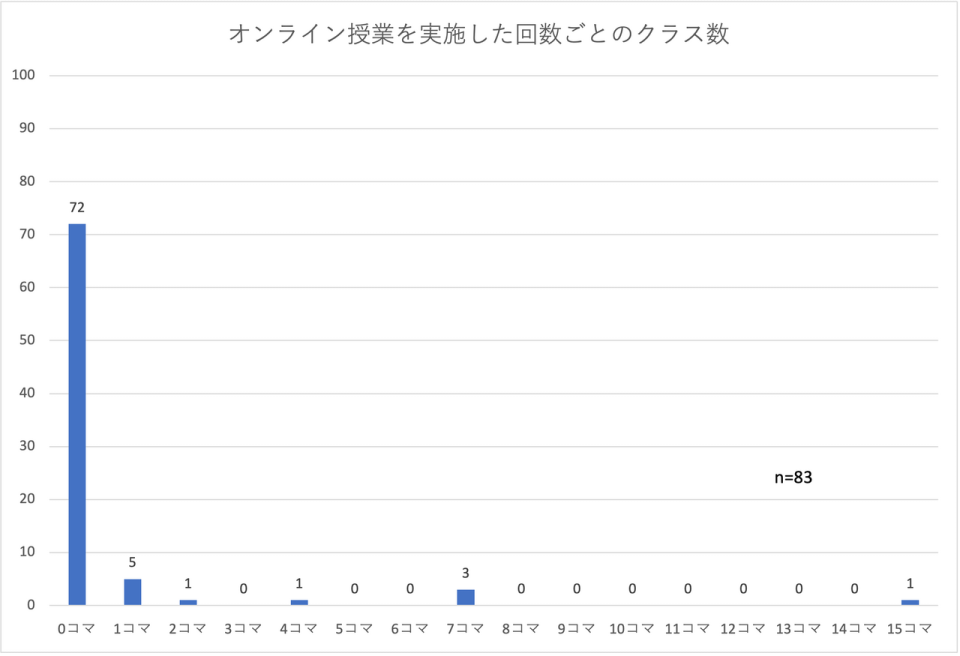

l 昨年度までと比較して、COVID-19の影響はほぼなくなったが、効率的な授業運営などの目的で、オンライン授業を取り入れたクラスもいくつかみられた(問6)。

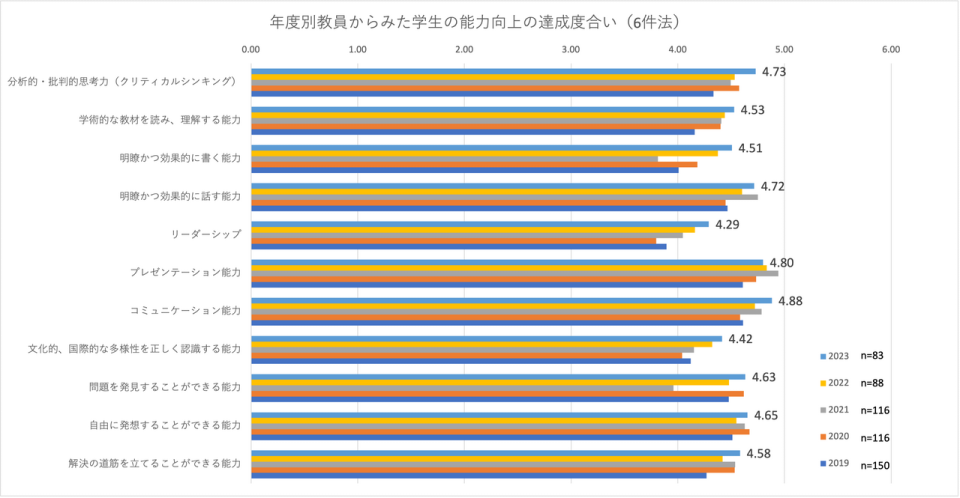

l 学生の能力については、どの項目も大きな変化はなく相対的に高得点であるが、特に「プレゼンテーション能力」で回答上はやや改善がみられた(問9)。

1.「学問への扉」の授業において、どのような教育方法を取り入れられましたか?

2.「学問への扉」をご担当されるのは、何回目(何年目)ですか?

3.「学問への扉」担当教員向け支援について

担当者便覧をどの程度参考にされましたか?

4.担当者FDをどの程度参考にされましたか?

5.「学問への扉」をご担当されて、よかったと思う点

・1年次の学生と接することができたため、大学入学時の関心事やモチベーションなどに触れることができた。

・さまざまな学部の学生の考え方や視点に接し、専門的内容を学生に対して、いかに分かりやすく説明するか、どう工夫したらよいか考える良いきっかけとなった。

・学生との意見交換ができ、学生の発言から、思わぬアイディアを得たこともあって有意義だった。

・他学部の学生に自分の専門分野についての様々なことに興味を持ってもらえることが嬉しい。

・様々な学部の学生と接することにより、個性豊かな学生と議論ができたこと、また、入学したばかりの学生に、大学での学問とはどういうものかを一緒に考える機会を持てたことは、日常の講義とは違う雰囲気・気持ちになれてよかったかなと思う。

6. 今学期の「学問への扉」で、どのくらいメディア授業(オンライン授業)を実施しましたか?

7.「学問への扉」をご担当されて難しかった点、困った点があれば、ご自由にお書きください。

・1年生がどこまでの内容を理解できるのか、どのくらいのスピードで実施できるのかがわからない状態で実施したため、授業が計画通りに進まず、一部の講義内容を削らざるを得ませんでした。

・学生のモチベーションを維持することが難しかった。討論の時間をもうけたが、通常の教室でみな前を向いている設定だったため、盛り上げるのが難しかった。

・教室のモニターがもう少し大きいとありがたいです。後方の席の学生には、モニターの画面が見づらそうでした。

・受講生の関心度に予想以上に差があったため、授業の準備や運営に一部困難な面があったことは否めない。

・学生の発表は、熱が入るとどうしても長くなりがちで、時間配分が難しかった。

8.「学問への扉」にメディア授業(オンライン授業)を取り入れた場合、工夫した点、大変だった点をご自由にお書きください。

・オンラインに参加せず、欠席連絡しない学生への対応には困った。

・大雨の日に一応オンラインでも参加できるようにしたが、結局全員対面で出席した。

・事前の連絡などの準備を周到に行いました。

・対面講義だったがCLE(Blackboard)を用いて、発表してもらった。

・毎回、受講生全員から、一言ずつでも発言してもらって教員との意見交換を行うとともに、グループワークで他の学生との議論の機会を設けた。

9.「学問への扉」の授業を通じて、以下の項目を学生に身につけさせることが、どの程度達成できたと思われますか?

「6 十分達成できた」「5 だいたい達成できた」「4 少し達成できた」「3 あまり達成できなかった」「2 ほとんど達成できなかった」「1 全く達成できなかった」のうち、最もあてはまると思うものを選んでください。(授業内容に該当しない場合は、回答から除外)

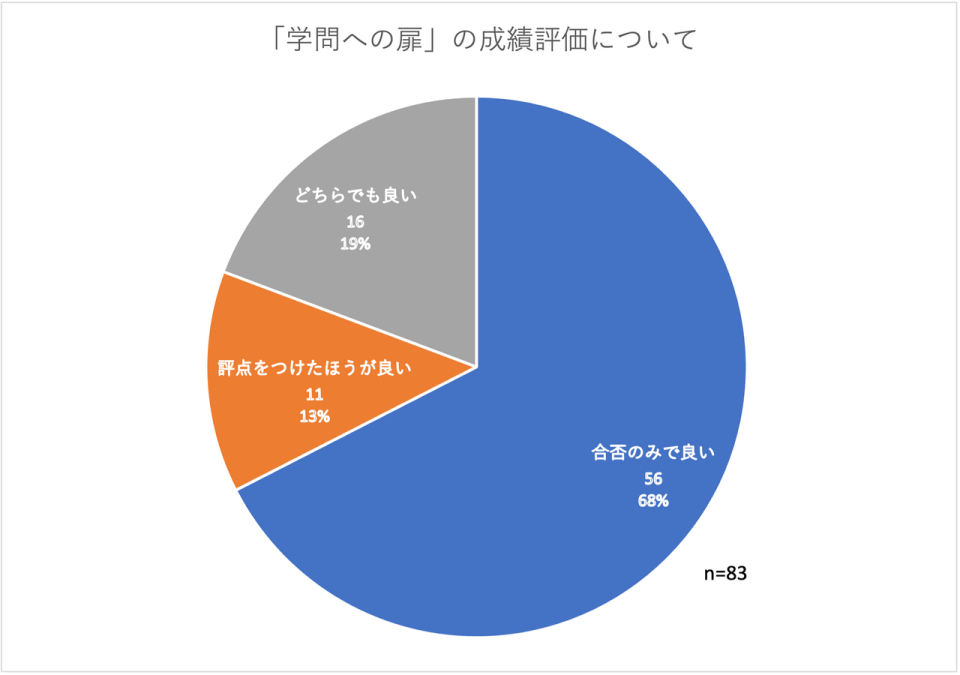

10. 「学問への扉」の成績評価について

11.学生配属システム等、科目運営上、改善を望む点があれば、ご自由にお書きください。

・受講生が、できるだけ自分が取りたい授業を受講できるようになれば良いと思います。

・初めて講義を担当する教員に対して、講義の意図をもっと理解してもらうように、注意喚起する必要があると思います。

・面白い授業は、Web上でミニ特集するなどして、学生に対しても、学外に対してもアピール材料に使ってはどうか? 私達の授業「ものづくり&ロボコン初級」では、試験として5チーム対抗のロボコン競技会を開催します。それを全てビデオ撮影して編集の上でYoutubeにアップしようと思っています。そのような取組、上手に後押ししてくれると嬉しいです。

・学内で実験を行う際に、まずどこに申請したらいいのかが分からないし、また申請してからも承認されるまで時間がかかるので、学問への扉の実験に関しては申請から承認まで手続的・時間的な簡素化をお願いしたいです。

・参加者全員が、第1希望から第8希望までのどこにもうちの科目を選択しておらず、誰一人として希望してうちの科目に参加したという人がいませんでした。第8希望まで希望を取るのなら、なんとかその希望のどこかに入れるように調整できるシステムを組むべきではないかと思います。

※貴重なご意見を多く頂戴しました。ありがとうございました。ご意見につきましては関連部署とも検討のうえ、今後の全学教育における支援や次年度以降の「学問への扉」の実施に役立ててまいります。