2023年度「学問への扉」学生調査の結果の概要

【調査目的】

「学問への扉」のさらなる質の向上をめざし、実施した授業の実態についての学生の意識、満足度や能力向上の実感を把握すること、それらの年次比較を行うことを目的として、毎年度同一項目の質問紙調査を行っています。

【調査時期・方法】

受講する学生(おもに1年生)3,349名を対象とした質問紙調査を2023年7月18日から9月30日までを回答期間としてオンラインで実施しました。

なお、今回から「入学時アンケート」等、他の学内アンケートと照合するため、従来の大阪大学教育支援システムKOANによる回収方法ではなく、大阪大学SLiCSセンターのWebアンケートシステムを用いました(回答者数:913名、回答率27%)。

昨年度までに比べ回答率が低い点に留意する必要がありますが、その原因はKOANより学生の知名度が低いシステムに変更したためと推測しています。この点については来年度以降の対応を検討中です。

【調査結果のポイント】

※回答率の低下により、回答がより意欲的な層の学生に偏った可能性もある。

- 授業全体の満足度(5件法)は平均4.40で、2022年度4.36、2021年度4.39、2020年度4.37、2019年度4.09、であったことから、高い水準を保っている。

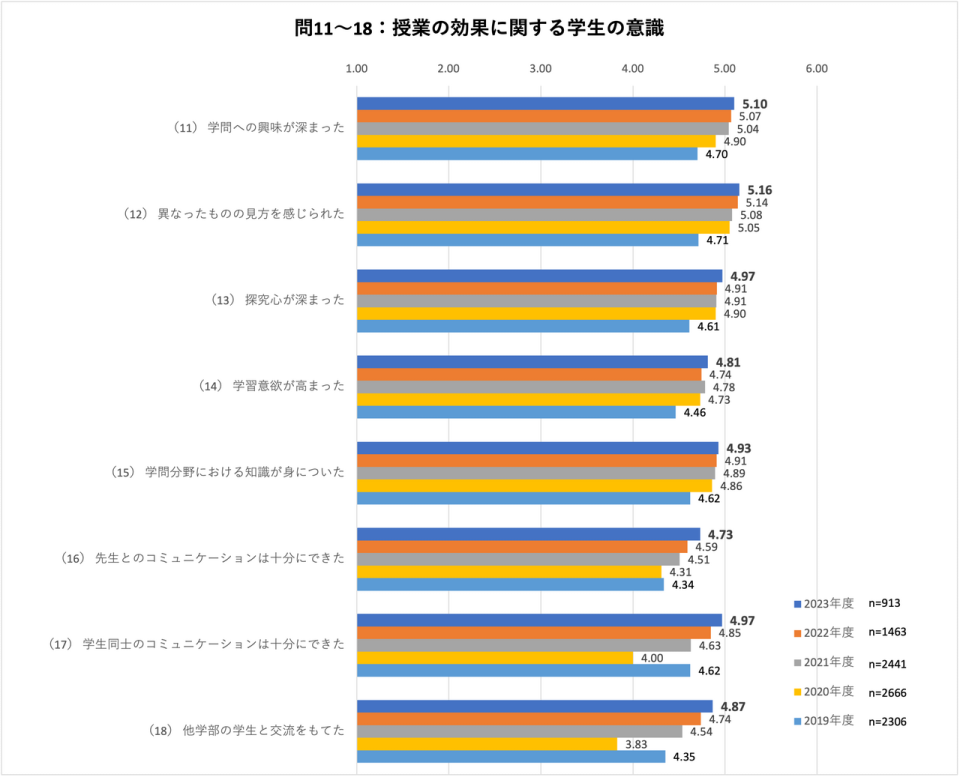

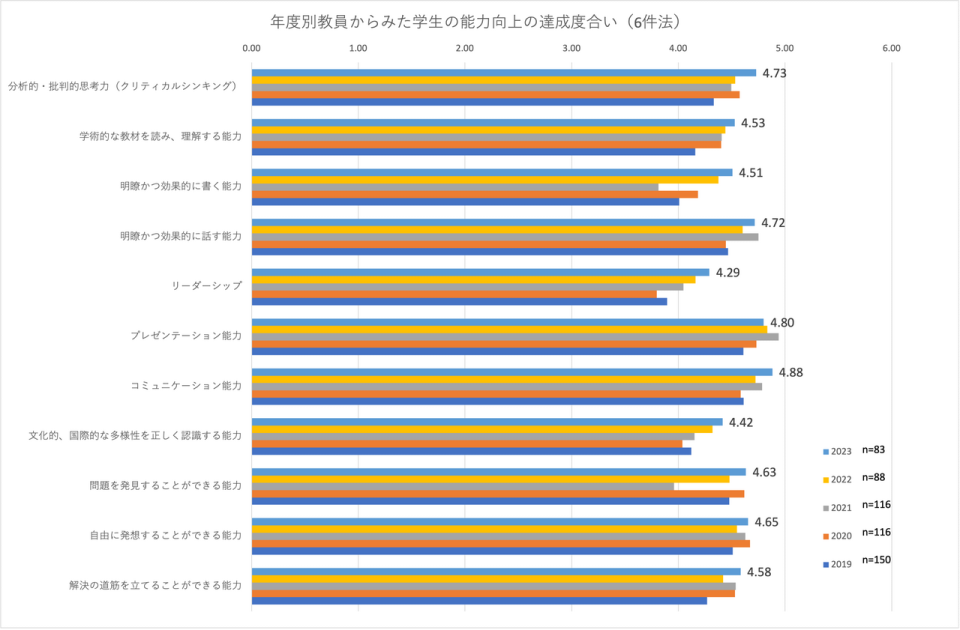

- 授業内容に対する意識および能力向上の実感についても、全般的に傾向は例年どおりであり数値では、すべての項目において昨年度の結果を上回った。

- 特に、意識については、「学生同士のコミュニケーションは十分にできた」(昨年度+0.12ポイント)「他学部の学生と交流をもてた」(昨年度+0.13ポイント)での上昇が目立った。

- 能力については、コミュニケーション能力(昨年度+0.14ポイント)や、文化的、国際的な多様性を正しく認識する能力(昨年度+0.07ポイント)、問題を発見することができる能力(昨年度+0.09ポイント)での向上が目立った。

【各項目の概要】

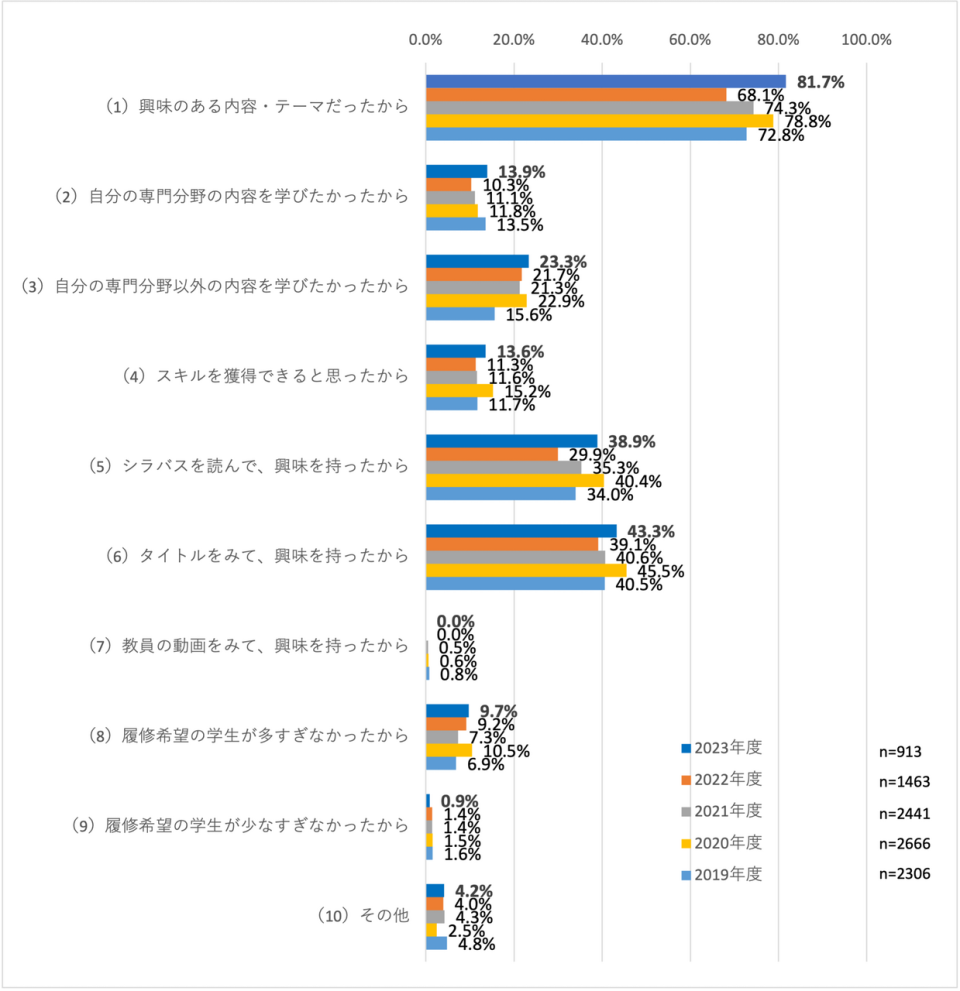

(設問1)当初希望したクラスを選んだ理由(当初抱いていた期待)について、あてはまるものを全て選んでください

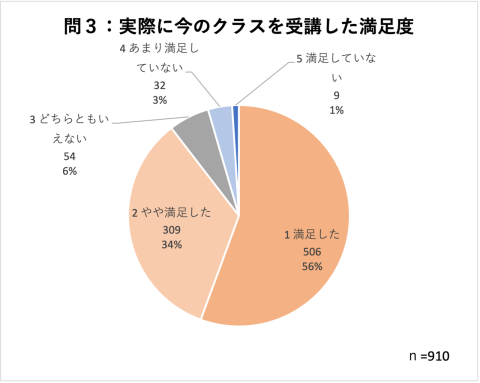

(設問3)実際に今のクラスを受講して(当初の期待に対して)満足度はどのようなものですか?(5件法)

満足度平均4.40(2022年度4.36、2021年度4.39、 2020年度 4.37、 2019年度 4.09)

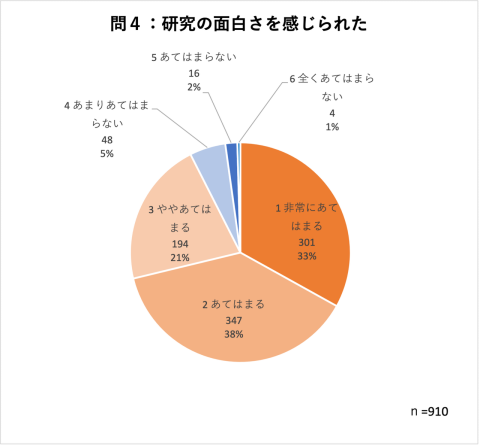

(設問4)研究の面白さを感じられた(6件法)

平均4.94(2022年度4.90、2021年度4.91、2020年度 4.89、2019年度 4.58)

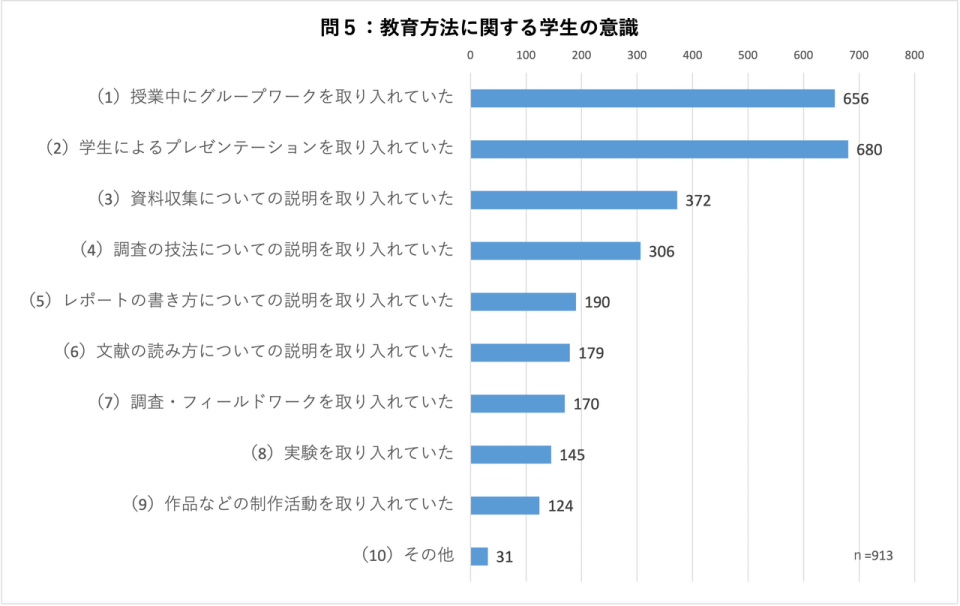

(設問5)教員は授業(宿題、課題を含む)にどのような教育方法を取り入れていましたか?

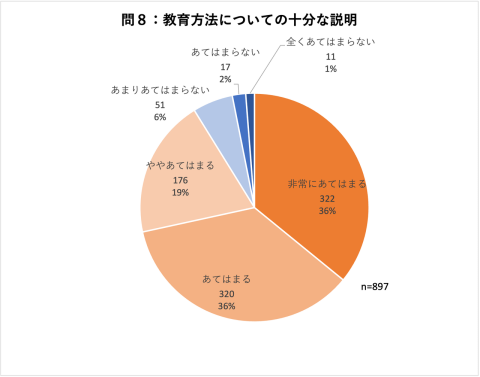

(設問8)教員から、取り入れた教育方法について十分に説明があった(6件法)

平均4.94(2022年度4.87,2021年度4.89、2020年度 4.92、2019年度 4.84)

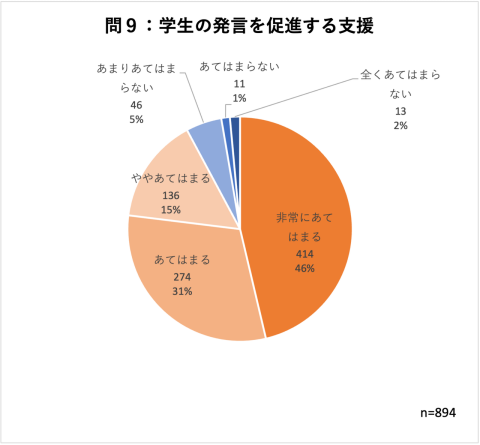

(設問9)教員は、学生の発言を促すように支援していた( 6件法)

平均5.11(2022年度5.07、2021年度5.04、2020年度 4.81、2019年度 4.99)

(設問10)教員は、学生の興味や関心を引き出すように試みていた(6件法)

平均5.18(2022年度5.12、2021年度5.13、2020年度 5.12、2019年度 4.89)

(設問11~18)「学問への扉」の効果についての学生の意識(6件法)

(設問19~29)学生の能力向上の実感(6件法)

【自由記述における学生の声(一部抜粋)】

「国際的な視点で日本をみることができました。また、グループディスカッションの中で学びを得る事ができて満足だった。」(外国語学部)

「プレゼンテーション、レポートについて適当なアドバイスをいただきました。教授は優しく、しっかりとしたアドバイスを伝えてくださり、グループワークも楽しくこの授業を受けて良かったです。」(医学部保健学科)

「当たったのは自分の学部の研究分野とは全く異なる授業でしたが、理系的な知識や考え方に触れ、自分の視野を広げることができたように思います。また他学部の仲間と交流もできたことも良かったです。」(文学部)

「文庫本の中にある訳の分からないような、読んだこともなかった古代ギリシアの悲劇に触れて、その時代のギリシアの人々が持っていた世界観や価値観の一端を知ることができた。先生が色々とギリシアに関する話をしてくださって面白かった。」(基礎工学部)

「カメラの使い方については僕個人はあまり触れなかったが、編集ソフト及びMacの使い方を学べた。有料の編集ソフトを使わせてもらえたのは良い経験になったし、撮影の流れや順序立てについてのイメージを得ることができたので受講して本当に良かった。また、他の授業に比べて、グループワークが多かったことにより、生徒同士の交流が多くて楽しかった。」(理学部)

「正解がない話題について仲間とともに話し合う中で、自分では思いつかないような様々な角度からのものの見方・考え方を学ぶことができ、自分の考えと融合させて吸収することができたのでよかったです。」(人間科学研究科)

【今後の課題】

「自分が受けた講義は個人の活動が多かったのでグループワークであったり、グループでのプレゼンを増やすことで他学部の生徒との交流を増やすべきだと思った」(外国語学部)

「自分の希望の「学問への扉」が、自分の学部では時間割的に取ることが出来なかったのが残念だった。」(基礎工学部)

「人数もっと増やして、賑やかにやってほしい。」(文学部)

「もう少しグルーワークを多く取り入れてほしかった。」(法学部)

「コロナもあり仕方なかったのですが、もう少し自分たちで実験をしてみたかったです。」(理学部)

「成績が数値化されないとはいえ、負担がクラスによって違いすぎるなと感じました。」(工学部)