2021年度「学問への扉」学生調査の結果の概要

【調査目的】

「学問への扉」のさらなる質の向上をめざし、実施した授業の実態についての学生の意識、満足度や能力向上の実感を把握すること、それらの年次比較を行うことを目的として、毎年度同一項目の質問紙調査を行っています。

【調査時期・方法】

受講する学生(おもに1年生)3357名を対象とした質問紙調査を2021年7月26日から8月31日までを回答期間としてオンライン(大阪大学教育支援システムKOAN)で実施しました(回答者数:2441名、回答率72.7%)。

【調査結果のポイント】

- 授業全体の満足度(5件法)は平均4.39で、2019年度4.09、2020年度4.37であったことから、連続して向上している。

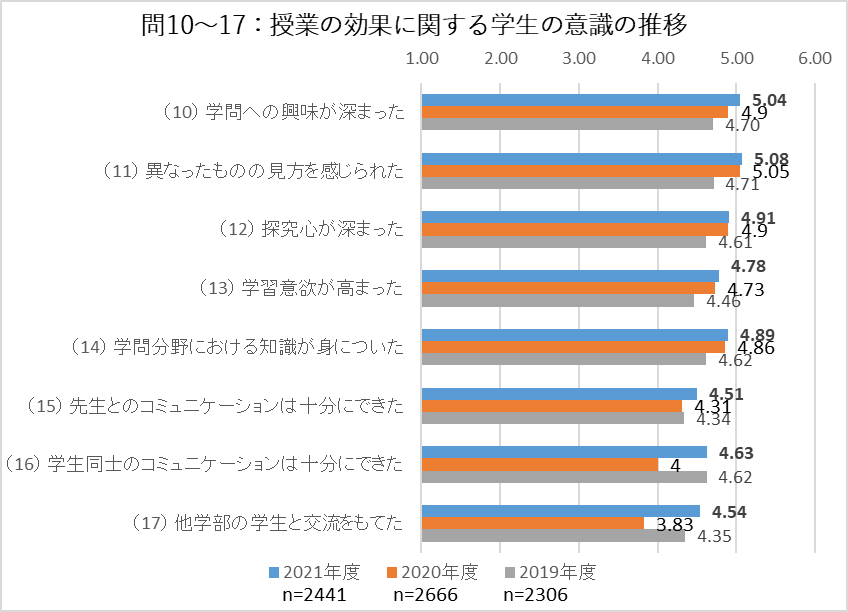

- 授業内容に対する意識および能力向上の実感についても、全般的に昨年度の結果を上回った。

- 特に、昨年度は、新型コロナ対策のため急遽全面オンライン授業となったため、(問16)学生同士のコミュニケーション、(問17)他学部の学生との交流など不足がみられた点について、今年度はオンライン授業と対面授業の組み合わせやグループワークやプレゼンテーションを多く取り入れたことで改善されたといえる。

- 昨年度の課題であった(問23)プレゼンテーション能力、(問24)コミュニケーション能力などの能力向上の実感も、対面授業中心であった2019年度を上回るほど高い数値となった。

【各項目の概要】

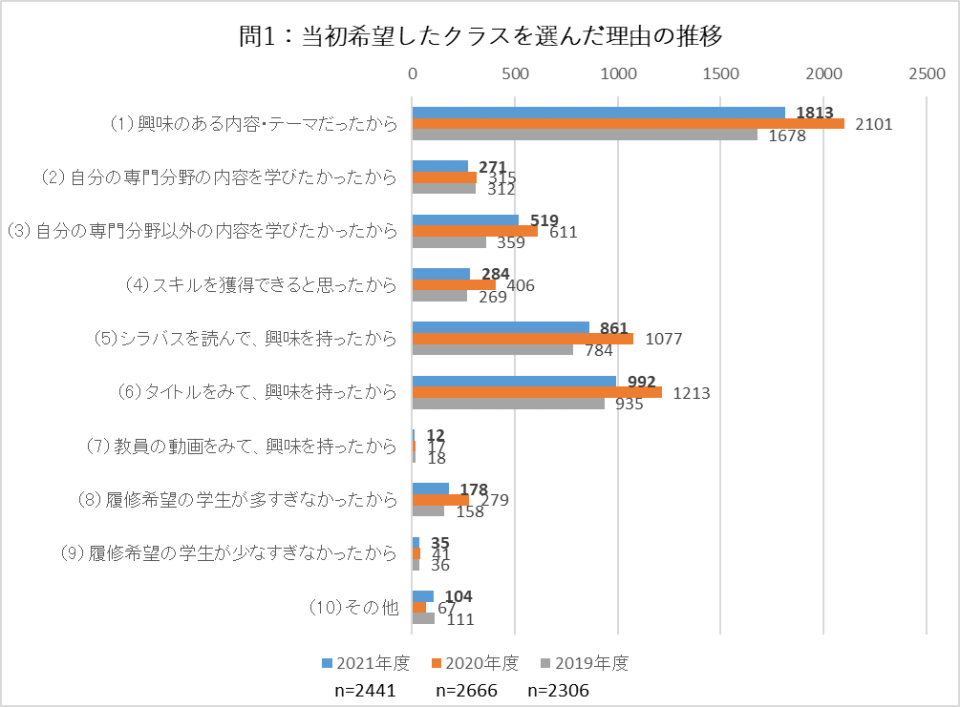

(設問1)当初希望したクラスを選んだ理由(当初抱いていた期待)について、あてはまるものを全て選んでください

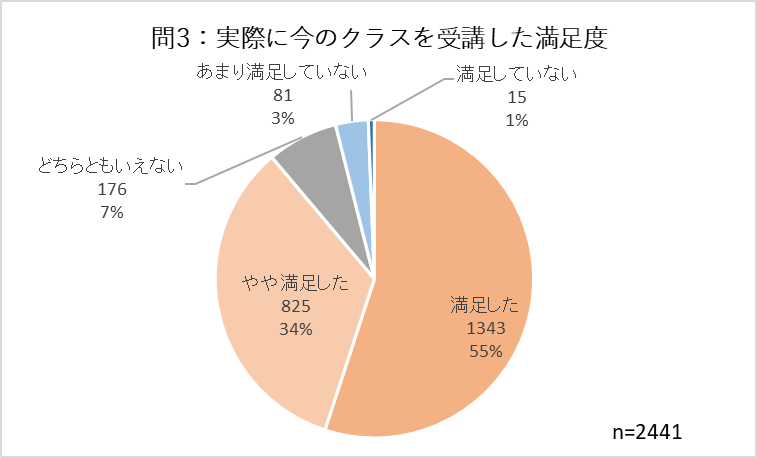

(設問3)実際に今のクラスを受講して(当初の期待に対して)満足度はどのようなものですか?(5件法)

満足度平均 4.39 (2020年度 4.37、 2019年度 4.09)

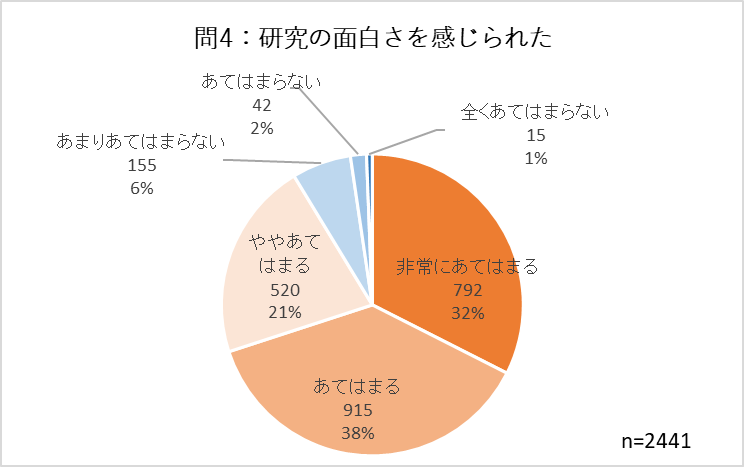

(設問4)研究の面白さを感じられた(6件法)

平均 4.91 (2020年度 4.89、2019年度 4.58)

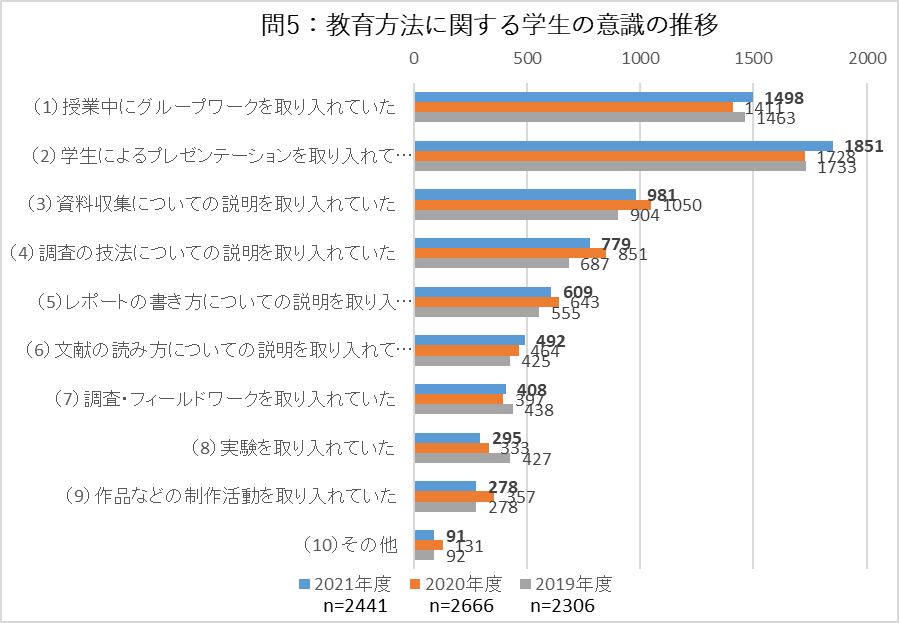

(設問5)教員は授業(宿題、課題を含む)にどのような教育方法を取り入れていましたか?

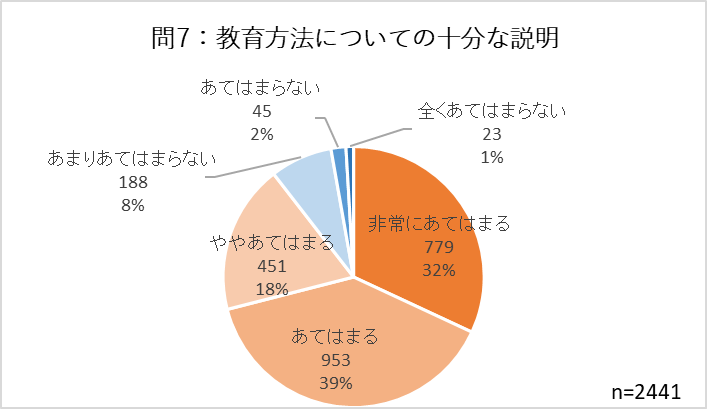

(設問7)教員から、取り入れた教育方法について十分に説明があった(6件法)

平均 4.89(2020年度 4.92 2019年度 4.84)

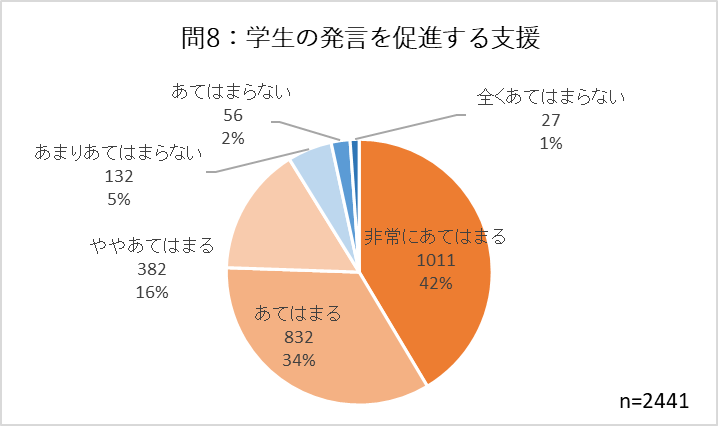

(設問8)教員は、学生の発言を促すように支援していた( 6件法)

平均 5.04 (2020年度 4.81 2019年度 4.99)

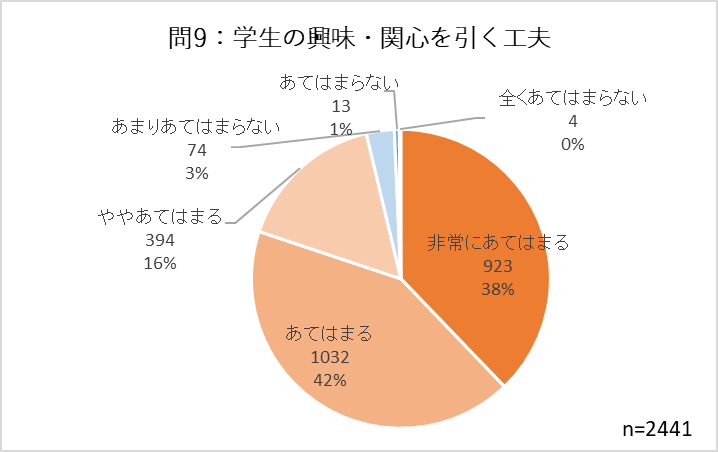

(設問9)教員は、学生の興味や関心を引き出すように試みていた(6件法)

平均 5.13 (2020年度 5.12 2019年度 4.89)

(設問10~17)「学問への扉」の効果についての学生の意識(6件法)

(設問18~28)学生の能力向上の実感(6件法)

【自由記述における学生の声(一部抜粋)】

「実際に研究している方に講義をしてもらったので、生の声が聞けたのでとても新鮮味があり、楽しかったです。」(理学部1年)

「文系、理系ともバランスよくさまざまな学部の学生が受講してたため、毎回違った人とディスカッションができて複数の視点から問題を見つけたり、解決策を探し出したりできて刺激的だった点がよかった。今後、専門の勉強をする前の土台とも言える教養的な知識を学べた。」(医学部1年)

「私は文系ですが、理系の学問の扉でした。しかし、文系にもわかるような授業で、文系でもできるような課題にしてくださっていたので、問題なく学べました。これまで、知らなかった分野の知識を得られて勉強になりました。」(文学部1年)

「文献の探し方やプレゼンテーションの資料作り等について詳細かつ丁寧な説明がありとても参考になった。また、学生の自由な発想や意見について否定から入ることがなかったので活発な議論が実現されていて充実した授業だった。」(歯学部1年)

【今後の課題】

オンラインツールの活用については、全面的に昨年度よりも改善がみられましたが、今後も「withコロナ」が予想されるなかで、さらに学生のニーズに合わせた柔軟な対応が必要だと思われます。

とくに、学生同士の交流を促す工夫や、専門外の学生への配慮、各クラスにおける講義・説明パートとアクティブ・ラーニングの配分の工夫などが重要でしょう。

調査結果をふまえて教員研修会などを行いながら、次年度以降もさらなる「学問への扉」の質向上をめざしていきます。

また、調査の成果については、「成果発表」ページに記載のとおり学会などでも関連する発表を行っております。