大阪大学「学問への扉」開設の経緯

「学問への扉」は2019年度よりスタートした科目で、2022年度で4年目になりました。その4年間の経過については、本Webサイトでもアンケート結果や授業実践の一部をご紹介していますが、設立の背景やそれまでの「基礎セミナー」からの転換、開講当初の様子はどのようなものだったのでしょうか。当時、全学教育推進機構の機構長として「学問への扉」の新設にご尽力された佐藤宏介先生に詳しくお話を伺いました。

※インタビュアー:全学教育推進機構 村上正行教授

記録・記事執筆:特任研究員S 岡田玖美子

「学問への扉」の新設に至る背景

「学問への扉」が全学必修の初年次科目として導入された背景には、大阪大学の特色をふまえた共通教育・教養教育の改革の必要性が大きかったようです。大阪大学は、「大阪大学憲章」でも述べられているように、次代の社会を支える人材を輩出する高等教育・研究機関であり、懐徳堂や適塾以来の自由で闊達な市民的性格と批判的精神の継承・発展をめざす場、そして11学部・16研究科を擁する全国でも最大規模の総合大学です。とくに、2016年以降は「OU(Osaka University)ビジョン2021」のもと、専門性に加えて、教養、国際性、デザイン力の涵養をめざしてきました。

また、国においては、文部科学省中央教育審議会(2002)の「新しい時代の教養教育の在り方について」の答申をはじめ、高等教育における教養教育の見直し、つまり、学生の知的な思考方法や表現方法を育む方向への転換が目指されてきました。また、高校までの初等・中等教育においても、アクティブ・ラーニングの導入やSSH(スーパー・サイエンス・ハイスクール)などの探究科目の充実が図られる中で、高大接続も重要な観点の一つとなっています。

このような大阪大学全体および日本における教育改革の動きの中で、佐藤先生はじめ、当時の総長直下の教育改革支援室、全学教育推進機構の「教養教育カリキュラム検討ワーキング・グループ」では、初年次からの分野を横断する学際的な教育、学部から大学院まで一体となった、教養教育、専門教育、国際性涵養教育の「縦型モデル」カリキュラムへの移行、主体的で創造的な学びへの転換の重要性を感じ、「学問への扉」の新設へと至ったとのことでした。

「基礎セミナー」との違い

具体的な「学問への扉」の内容は、2018年春ごろに開講実施案として策定されたそうです。2018年度まで開講されていた「基礎セミナー」との違いは、表1のとおりです。その中でも特に重要な変更点は、選択科目ではなく必修科目となったこと、「全教員担当制」(阪大の助教以上の専任教員すべてが全学教育に携わる体制)を採用したことではないでしょうか。この変更の意図としては、「1994年の教養部廃止を大学設置基準大綱化の改正趣旨に基づき実質化することにありました。」と佐藤先生はおっしゃっていました。もちろん、そのような変更は歴史ある総合大学であるがゆえに簡単なことではなかったとも思われますが、これらの変更点が「学問への扉」として1科目250クラス以上が毎年開講されるというユニークな実践へとつながっています。

表1 初年次セミナー科目の改革

また、文理混合の少人数クラスという点も「学問への扉」の大きな特色でしょう。大阪大学は、人文系・社会科学系・理工系・医歯薬系が集う11学部からなる大規模総合大学で、新入生のうちは豊中キャンパスでの授業がほとんどで、その後は3つのキャンパスに分かれ、各学部・各専攻による専門の授業がメインとなり、意外と総合大学であることの利点を実感しにくいようにも思われます。しかも、1学年3400名の学生がいることから、新入生のうちは専門科目が中心となる3・4回生と比べて、大人数での講義が多くなりがちです。

そのような状況もあり、佐藤先生によると、従来の「基礎セミナー」では抽選・選択制のために、結局は文系・理系の学生が偏る可能性が高かったようです。佐藤先生は「確かに早期から専門性を高めることを目指すという考え方もある」とした上で、「でも高校では文系・理系を分けずに学んでいるし、文理混合でも問題ないはず」と高校との接続も意識されたということでした。そして、「対話を重視するなら学生の名前と顔が一致した上で授業すべき、となれば少人数クラス」(佐藤先生)ということで改革を進め、高いコミュニケーション能力をもつ学生を発端に他の学生も積極的に発言するようになったり、学部を超えて以降の学生生活にもつながる交流やつながりができたりと、「自分とは同質ではない人とのコミュニケーションは学生にとって大きな成長の機会になります。」とおっしゃっていました。佐藤先生ご自身は、導入初年度の2019年に偶然通勤途中に“授業の中でも「学問への扉」が面白い”と話す学生の生の声を耳にされ、“成功を確信”されたそうです。同時に、「学生が成長していることを実感することは、教員側にとっても大きな成長になる」という側面にも言及されていました。

設立および初年度における困難とその対応策

このように、さまざまな観点で「基礎セミナー」から拡充がなされた「学問への扉」ですが、実施にあたってさまざまな実務上の困難があったそうです。例えば、3400人の学生の希望クラス(第8希望まで)を集計した上で、配属クラスを抽選するにはDX化および新たなシステム構築が不可欠でした。また、教室の確保も大きな懸念事項だったそうです。なぜなら、全学教育推進機構の棟内には大講義室が多いために少人数セミナーに適した教室があまりなかったからで、最終的には豊中キャンパス内であれば当該クラス担当教員の所属部局内教室も使用可としたり、セミナー室を当てたりすることで対応したとのことでした。さらに、教室に関しては、アクティブ・ラーニングを取り入れるにしても、まずプロジェクターやWi-FiなどのICTの拡充が必須な状態だったそうですが、本部の予算措置によって対応できたとのことでした。その後、2年目の2020年度からはCOVID-19の流行による授業のオンライン化もあり、教室の設備は多少改善しつつあります。

そして、佐藤先生によると最大の難点は、実施キャンパスの問題だったそうです。「理系のクラスの場合、実験や装置・資料の関係で吹田キャンパスの棟で行いたいというケースもありえます。それはもっともなことです。しかし、阪大のキャンパスの位置関係は微妙に近くて微妙に遠い(苦笑)。」(佐藤先生)。1年生は豊中キャンパスでの授業がほとんどのため、移動時間を考えると前後のコマが履修できなくなり、キャンパス間を結ぶ「学内連絡バス」のキャパシティなども考慮した結果、教員の方にキャンパス間移動していただく」という結論に至ったということでした。キャンパス間移動が必要となる教員の不便をふまえ、全学教育推進機構内に駐車場を増設する対応をとったそうです。

以上のように、授業の内容そのものだけでなく、付随するシステムや環境整備の点でも様々な工夫を施したからこそ、「学問への扉」を実施することができたということがわかりました。

今後への期待

2年目の2020年度にはCOVID-19の影響による授業の全面オンライン化という思いがけない事態もありましたが、今後について佐藤先生は「対面授業、リアルタイムオンライン授業、オンデマンド授業の各特性に合わせたメリハリあるカリキュラム構成の模索」の必要性を指摘されていました。それは教育効果の観点はもちろんのこと、「全教員担当制によって何年かに一回は必ず『学問への扉』を担当する教育負担が増えたことをふまえつつ、大阪大学は先進的な研究大学として、教育をDX化することによって効率化し、研究する時間をよりいい状態に戻したい」とおっしゃっていました。また、より学生主体の授業にすることで、授業準備や課題などの採点作業での教員の負担を軽減できるのではないか、というお考えをお話してくださいました。「教員にとっても、学生の名前と顔を一致させた状態で、学生のキャラクターに応じた対話ができるようになり、数年に一回くらいこういう授業をもつことは気分転換になる、教員としての心構えをリフレッシュできるという感じになるといいのではないかな、という気がしています。」(佐藤先生)。

今回お伺いした話は、「阪大ならでは」の側面もありますが、例えば新しい科目やプロジェクトを全学的に導入する場合など、他大学や他機関においても、ご参考いただけるのではないでしょうか。もちろん、「学問への扉」としてもまだまだ現状や今後のありかたを検討していく必要があることを再確認したインタビューでもありました。設立の背景や当時の状況を知ることを通して、今後に向けてどのように教養教育および大学教育をよりよいものにしていけるのか、「学問への扉」担当一同、考えてまいります。

改めまして、佐藤先生、貴重なお話をお聞かせくださり、ありがとうございました。

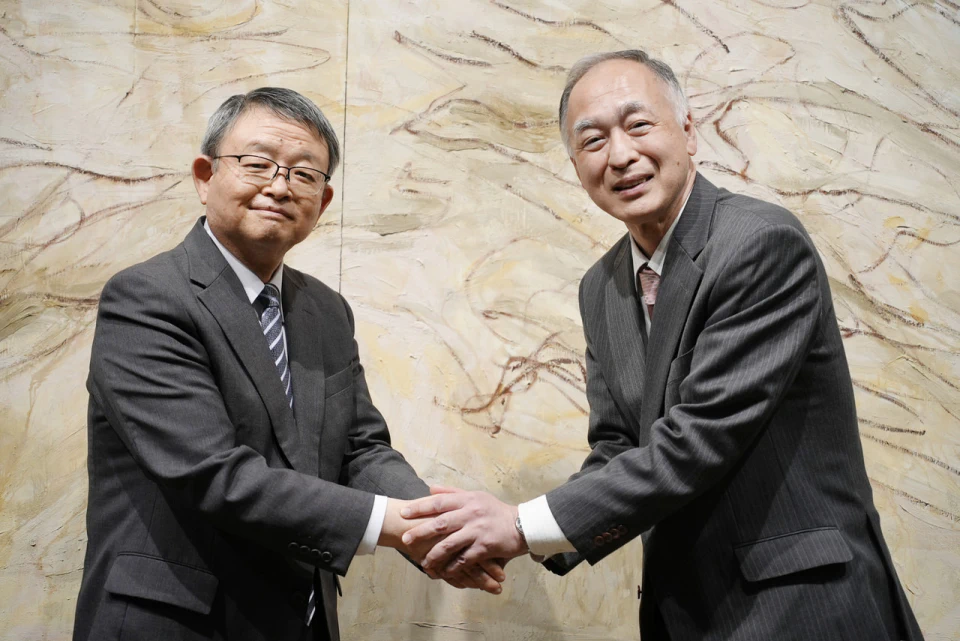

佐藤先生(写真右)とともに「学問への扉」立ち上げにご尽力された“盟友”の宇野先生(大阪大学全学教育推進機構・副機構長、写真左)とのツーショット

(2023年3月14日「学問への扉」シンポジウム 於 大阪大学会館)